L'Est

Palmyre

Un village perdu au milieu du désert : une rue

|

|

Une ville antique qui a eu son heure glorieuse.

Le souffle de la reine Zénobie.

Une magie qui vous encercle.

Un vent chaud, très chaud.

Un soleil qui transforme chaque pierre à chaque minute de la journée.

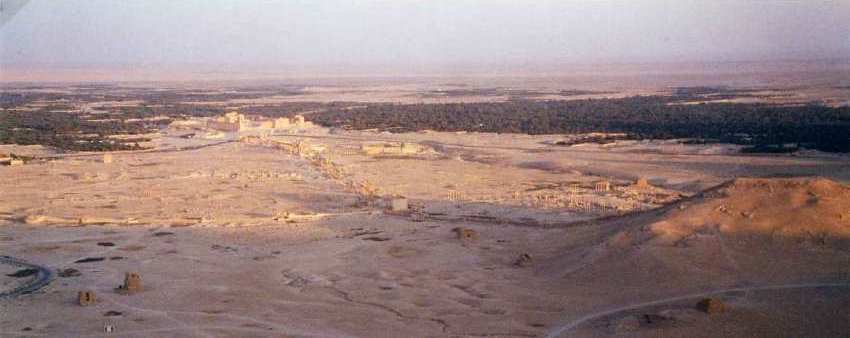

La grande colonnade et en haut le Château arabe sur la colline - (Carte postale)

C'est un endroit que l'on n'oubliera jamais

© Image issue de l'émission d'ARTE consacrée à Palmyre

© Image issue de l'émission d'ARTE consacrée à Palmyre

Le site archéologique de Palmyre se trouve à 500 m au sud-ouest de la ville moderne de Tadmor, une oasis du désert à 215 km au nord-est de Damas et à 180 au sud-ouest de l'Euphrate. C'est là qu'on loge. 500 m à pied, c'est rien ! On est à deux pas des ruines et on peut s'y rendre comme on le veut, plusieurs fois dans la journée.

Le site est classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1980.

L'origine de Palmyre

Palmyre entre dans l'Histoire avec l'avénement de la royauté macédonienne des Séleucides (fin du 4 ème siècle AVANT J.C.) qui prennent le contrôle de la Syrie en 323 av. J.-C.

En savoir + ☞ Wikipedia)

Jusque là ce n'était qu'un oasis peuplé de tribus plus ou moins nomades parlant un dialecte araméen. La ville s'était développée sur un tell qui fut au 1er siècle av. J.-C. recouvert par la terrasse du sanctuaire de Bēl. Elle est mentionnée dans les archives de Mari (18e siècle avant J.-C.).

Ce furent les rois grecs qui organisèrent le trafic des marchandises à travers l'oasis. Palmyre était un point de passage sur une des deux routes antiques conçues pour faciliter la traversée du désert, menant de Sippar (ou Abu Habbeh) à Qatna (en Syrie). Cette route se divisait en plusieurs sous-branches pour finalement aboutir aux ports Phéniciens, à Damas, en Palestine, et également en Égypte.

Rome

L'oasis a commencé à prospérer sous le règne de l'empereur romain Tibère (de 14 à 37 après J.-C.). Tadmor est alors incorporée à la province romaine de Syrie (laquelle avait été créée en 64 avant J.-C.), et est alors rebaptisée du toponyme romanisé "Palmyra" signifiant "oasis de palmiers" en référence à ses milliers de palmiers.

Les ruines de Palmyre que l'on voit, datent de cette période romaine. Vers 67 apr. J.-C., est élevée la colonnade entourant la grande cour. Le sanctuaire a été par la suite agrandi et embelli sous le règne d'Hadrien, en 130-131.

L'édification d'une véritable ville remonte à la 2 ème moitié du 1er siècle APRÈS J.C. Palmyre choisit à ce moment-là de se placer sous la protection de Rome. Elle n'est pas une ville libre, donc, elle lui paye un tribut.

Elle devient l'une des plus belles villes de la Syrie Romaine, et elle défend la frontière orientale de l'Empire romain.

En 249 après J.C., Odenat, prince de Palmyre, tente de s'émanciper de la tutelle de Rome. Il y réussit, mais meurt en 267, assassiné en Capadoce pendant une bataille contre les Goths, dans des conditions obscures.

Lui succède sa femme Zénobie...

La reine Zénobie, la reine qui défia Rome

|

Femme lettrée, secondée par son général Zabdas, pour qui elle eut quelques faiblesses, elle réussit pendant quelques années à mettre la main sur l'ensemble de l'Orient Romain. Zénobie fit de Palmyre un foyer culturel brillant du Proche-Orient, attirant les premiers chrétiens, des artistes, des rhéteurs et philosophes, dont le platonicien Longin d’Émèse. Callinicos, philosophe nabatéen natif de Pétra et rhéteur à Athènes, la compare à Cléopâtre. Devant l'incapacité des empereurs romains à défendre la Syrie, elle parvint à réunir sous son autorité les provinces de Syrie, d'Arabie et d'Égypte, et commença la conquête des provinces d'Asie mineure. Zénobie se pare du titre d'Impératrice... Ç'en est trop pour Rome, qui dépêche son empereur en personne, Aurélien. Zénobie est conduite à Rome, déchue. En savoir + sur la reine Zénobie ☞ ICI |

La statue de la reine Zénobie © Dessinée par moi au musée de Palmyre |

Palmyre vue du haut - Image d'Internet |

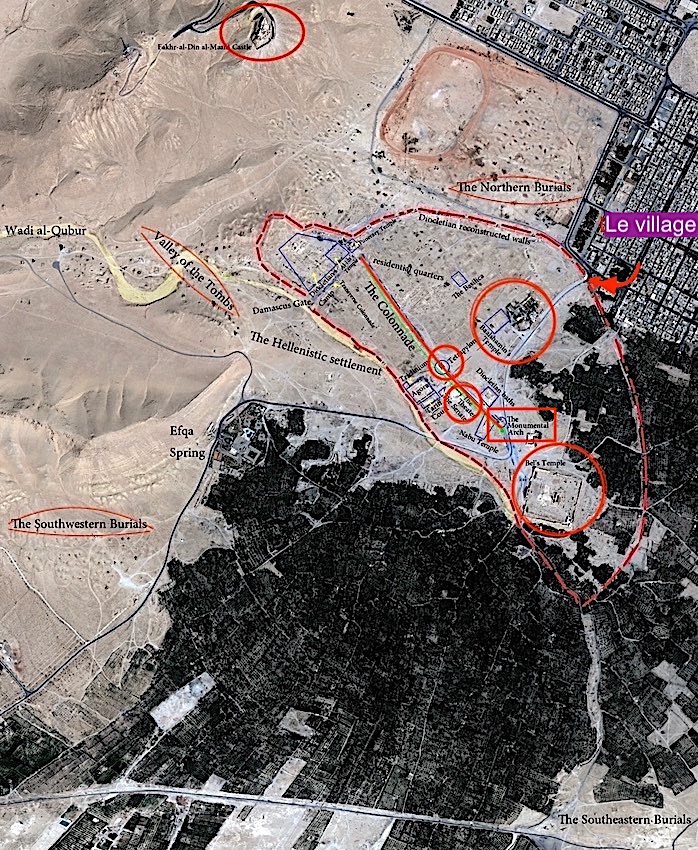

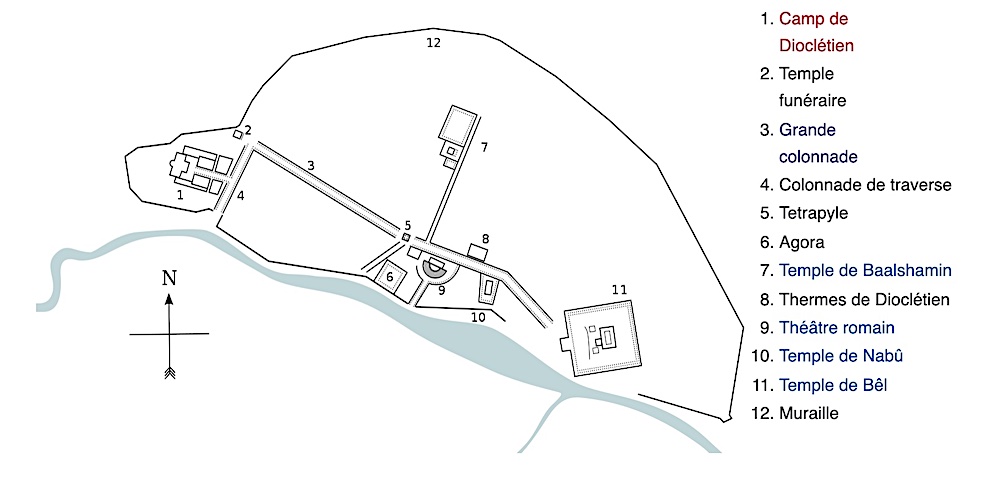

Plan de Palmyre |

La grande colonnade

La grande colonnade est la principale avenue à colonnade de la cité antique de Palmyre. Longue de 1,1 km, elle relie le temple de Bêl (au sud-est) à l'arc tétrapyle où elle s'infléchit pour rejoindre le temple funéraire (à l'ouest).

La colonnade est constituée de trois sections qui ont été construites tout au long du 2e et 3 ème siècle.

→ La section occidentale est la plus ancienne. Sa construction a débuté environ en l'an 129.

Elle relie la porte ouest et le temple funéraire, à l'arc tétrapyle.

Le tétrapyle ("tétrapyle"="quatre portes") est un édifice-type de l'Antiquité classique, particulièrement romaine, souvent de forme cubique et comportant une porte sur chacun de ses quatre côtés. Ce concept de quatre portes est la qualité définissant le tétrapyle, avec quatre piliers (ou autres structures analoques) placés dans les coins afin de les délimiter.

Généralement, ce type de monument est construit à des carrefours importants, ou à des points géographiques particuliers comme un sous-genre d'arc de triomphe, voire simplement comme éléments architecturaux décoratifs.

L'arc tétrapyle, point de jonction entre les parties occidentale et centrale de la colonnade.

→ La section centrale est la plus récente.

Elle va de l'arc tétrapyle à l'arc monumental situé face au temple de Nabû, point de jonction entre les parties centrale et orientale.

La porte monumentale, point de jonction entre les parties centrale et orientale de la grande colonnade.

|

|

→ La section orientale de la grande colonnade s'étire de l'Arc monumental de Palmyre jusqu'à l'entrée du temple de Bêl.

La religion

On vénérait à Palmyre deux formes de la divinité suprême :

→ Bêl, dont le nom est d'origine babylonien

→ Et Baâlshamin d'origine cananéenne et araméenne.

Bêl est un géant légendaire présent dans les mythologies arménienne et babylonienne, le "seigneur" (auparavant Bôl). Il est connu pour s'être opposé au géant arménien Haïk, au cours d'un combat que ce dernier remporta, et qui vit la mort du Babylonien.

Baalshamin et Bēl, sont les deux principales divinités auxquelles on vouait un culte à Palmyre mais elles sont fréquemment associées à d'autres figures divines dites mineures : Yarhibol, seigneur du printemps et du soleil, dieu de la source Efqa, Aglibol dieu lunaire, et Malakbêl. Nabû a aussi son temple cultuel.

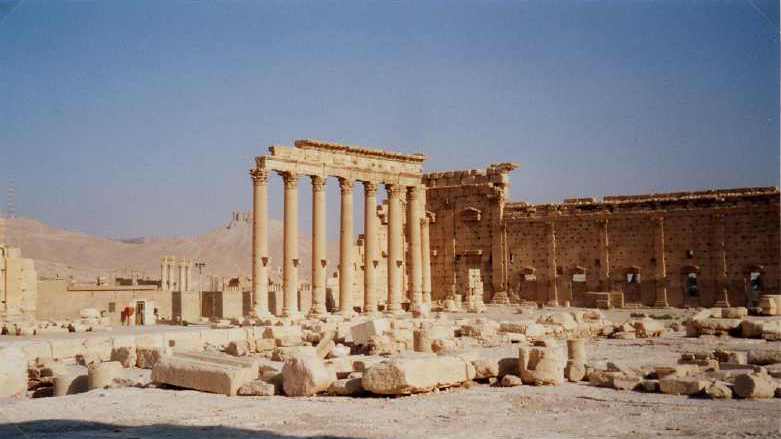

Le temple de Bêl

L'édifice le plus imposant de Palmyre est le temple de Bēl, qui a été décrit comme "le plus important édifice religieux du premier siècle de notre ère au Moyen-Orient", l'un des plus grands de l'Orient romain.

Il a été consacré en 32 ap. J.-C. Il mesure 205 m × 210 m.

Le temple de Bel tel que je l'ai vu

Situé à l’est de la ville en bordure de l’oasis, sur une butte artificielle qui fut sans doute l’emplacement de l’agglomération primitive, le temple de Bêl occupe une superficie de quatre hectares délimitée par une vaste cour à portiques de 200 m de côté.

Au centre, le temple lui-même est un édifice rectangulaire entouré d’une colonnade.

Ce type de temple, dit périptère, est un emprunt à l’art gréco-romain de l'époque.

Il fallut près de deux siècles de construction. Commencé en l'an 19, le temple fut financé par des donations de riches Palmyréniens et fut consacré le 6 avril 32. Mais les travaux de la cour à portiques se poursuivirent jusqu’à l’époque d’Hadrien (118-136), et l’entrée monumentale (propylées), aujourd’hui masquée par le bastion médiéval, ne reçut ses portes qu’en l'an 175.

L’entrée se trouve sur le long côté ouest, le portique ouest et l’entrée (propylée) datent du 2e siècle. Les murs sont percés de hautes fenêtres et les statues ou symboles des dieux sont présentés dans deux niches haut placées qui se font face.

Le toit est bordé d’une série de merlons, et offre un vaste espace plat où devaient avoir lieu certaines cérémonies (un escalier dans l’épaisseur du mur dans l’angle sud-ouest du temple y donne accès).

Il se dressait au centre d'une vaste cour à portiques d'ordre corinthien à l'intérieur de laquelle se trouvaient aussi un autel monumental, une salle de banquet, des bassins à ablutions et des chapelles pour les divinités honorées dans le sanctuaire aux côtés des divinités principales.

Le temple était un parfait exemple architectural de la fusion des cultures de la Mésopotamie (porte sur le long côté, niches aux extrémités de la cella, fenêtres, merlons du toit en terrasse auquel on accédait par des escaliers) et de l'Occident gréco-romain (péristyle à colonnes cannelées, ordre ionique et corinthien, sculptures du répertoire gréco-romain).

A l'intérieur du temple de Bêl

Sur deux poutres monumentales sont représentées respectivement une procession avec un

chameau et des femmes voilées, et une scène mythologique où plusieurs dieux combattent un

monstre anguipède (créature aux pattes arrières de forme allongée).

Procession avec un chameau et des femmes voilées

|

|

|

|

NB : Le Temple de Bêl était encore dans un état de conservation excellent quand j'étais à Palmyre en août 2001.

Il a été détruit à l'explosif par l'État islamique entre le jeudi 27 et le lundi 31 août 2015.

C'était l'un des temples les mieux conservés de la Syrie.

Le temple de Baalshamin

Le culte de Baalshamin, divinité d'origine phénicienne, s'est développé à Palmyre sous l'impulsion de la tribu des Benê-Ma'ziyan, ou Bene Maazin, tribu d'origine probablement arabe. Il n'est attesté à Palmyre qu'à partir de 23 apr. J.-C. Il se concrétise sous la forme de dieu du ciel.

Les premières phases de la construction du temple de Baalshamin remontent au 3 ème siècle av. J.-C. Il est inspiré du temple de Baalshamin de Sia, dans le Hauran. Agrandi sous l'empereur romain Hadrien vers 130, reconverti en église au 5 ème siècle.

Il se trouve dans la partie orientale du site, et est distant d'environ 500 m au nord-ouest du temple de Bēl.

Les premières fouilles archéologiques du site de Palmyre ont été effectuées en 1753.

À cette occasion, Robert Wood produit de nombreuses estampes figurant fidèlement l'ensemble

des monuments, et également une vue d'ensemble du site archéologique.

Le temple de Baalshamin - Estampe de Robert_Wood (1753)

Le temple de Baalshamin tel que je l'ai vu

Intérieur du temple de Baalshamin

Le temple de Baalshamin a été détruit par l'État islamique le 23 août 2015,

la semaine juste avant la destruction du Temple de Bêl.

La nécropole

La nécropole de Palmyre se trouve à l'extérieur des murs de Palmyre, à l'ouest, dans zone appelée la Vallée des tombeaux.

Les Palmyriens croyaient à la survie de l'âme et prenaient soin de leurs défunts, comme en témoignent les monuments funéraires. Ils construisirent leurs nécropoles en dehors des murs de leur cité. A côté des nombreuses tombes à fosse individuelles, signalées par une simple pierre ou stèle, les grandes familles palmyréniennes ont utilisé trois types distincts de sépultures collectives : hypogées (tombe souterraine), tombeaux-tours, et temples funéraires.

Jusqu'au Ier siècle, la tour funéraire, coexistait avec l'hypogée (tombeau souterrain) de dimensions plus modestes mais abondamment sculpté. Les temples funéraires se dont développés plus tardivement.

Fondées par un seul individu pour les membres de sa famille, ces sépultures collectives étaient conçues comme des propriétés immobilières, dont certaines parcelles pouvaient être cédées à d'autres familles.

Toutes étaient percées dans leurs parois de niches individuelles profondes (ou loculi) destinées à recevoir les corps, parfois momifiés, des défunts. L'ouverture de ces loculi était ensuite scellée par une dalle de pierre, devenue, au Ier siècle, un support consacré aux images funéraires. Une inscription en palmyrénien (dialecte dérivé de l'araméen) donnait, pour chacun des défunts, nom et généalogie

La nécropole est constituée de tour-tombeaux, et était réservée à l'élite nobiliaire palmyréenne.

Les tombeaux-tours étaient des tombeaux collectifs.

Le premier étage du tombeau (ainsi que la crypte s'il y en avait une) était les plus recherchés.

Certaines de ces tombes ont pu contenir jusqu’à deux cents inhumations réparties sur deux ou trois siècles.

Les tours funéraires, de forme carrée comportent plusieurs étages reliés par un escalier.

Au rez-de-chaussée se trouve une salle, destinée aux repas funéraires, ainsi que le sarcophage du fondateur du monument, richement décoré de reliefs.

Aux étages supérieurs, les parois sont divisées en cavités allongées (loculi) superposées, permettant de déposer le corps sommairement momifié des autres membres de la famille.

Chacun de ces compartiments est fermé par une dalle de calcaire carrée à l’effigie du défunt.

Ici le tombeau d'Elahbel, un tombeau-tour, également connu sous le nom de Tour 13 ou Kubbet el Arus).

Construit en 103 après J.C. c'est l'un des plus beaux tombeau-tours de la nécropole de Palmyre.

Il se visite et il est possible de monter sur le toit terrasse.

La Tour d'Elahbel a été découverte grâce à une inscription sur le temple de Nabû.

|

|

Le fondateur de la lignée siégeait en bonne place au fond de la salle, représenté par une statue allongée en compagnie de sa femme et de ses enfants. |

|

La tour d'Elahbel a été démolie par explosifs par l'État islamique en août 2015.

"Le groupe extrémiste Etat islamique (EI) a fait exploser trois des célèbres tours funéraires du site antique de Palmyre, celles qui étaient les mieux préservées, les plus belles", a indiqué le chef des Antiquités syriennes Mammoun Abdelkarim.

Il s'agit des célèbres tombeaux d'Elahbel, de Jamblique et de Khitôt, "construits par des riches familles de l'antique Palmyre et qui étaient le symbole de l'essor économique de la ville durant les premiers siècles après J.-C".

Là haut sur la colline

Il est 17 heures passées. Nous montons sur la colline qui surplombe le site antique de Palmyre afin d'assister au coucher de soleil sur Palmyre, là où se trouve le fameux "chateau arabe", Qalat ibn Maan, construit par les Mamelouks vers le 13 ème siècle.

Nous montons en voiture mais nous descendrons à pied, entre 19h et 20 h, ce qui nous donnera cette grande joie : traverser le site en pleine nuit, seuls au milieu des colonnes. Car le site n'est pas fermé à la nuit tombée, une chose peut-être unique au monde.

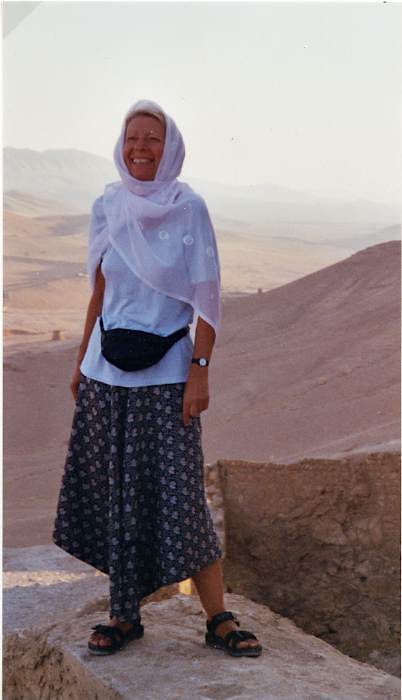

Pas voilée par obligation religieuse, mais voile devenu absolument insipensable à cause de la très forte chaleur et du soleil.

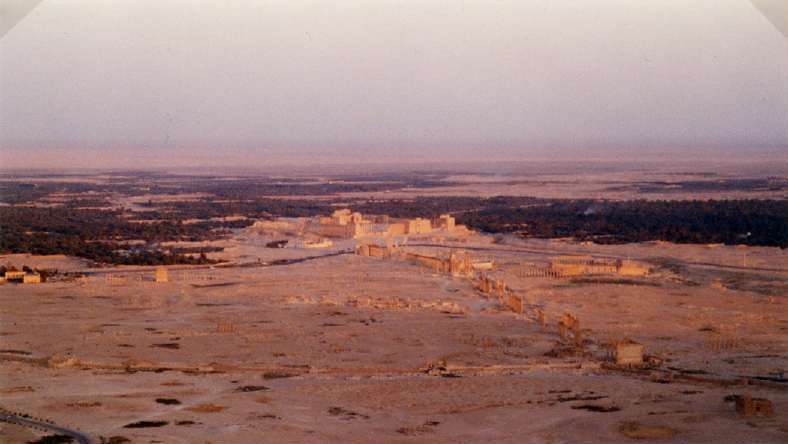

Vue sur Palmyre de la colline du château arabe

On voit tout au fond le temple de Bel et perpendiculairement la grande colonnade

Sur la gauche le temple de Baâlshamin.

Le musée

Le musée de Palmyre est vraiment une splendeur. On n'a pas le droit d'y photographier. Alors j'ai fait ce que j'ai pu avec mes crayons, et en ai gardé ainsi une galerie de portraits des hommes et des femmes qui vivaient à cette époque de la gloire de Palmyre.

DIAPORAMA