CHAMPASSAK

Le Vat Phou

Dimanche 8 Novembre 2009

L’ensemble religieux du Vat Phou, d’architecture khmère et de religion hindouiste, se trouve au pied d’une montagne dont le point culminant, le Phou Kao, attire l’attention par sa forme, identifiée dans l’antiquité à un linga, le symbole phallique de Shiva, d’où son nom ancien de Lingaparvata, et sa réputation de montagne sacrée.

La présence d’une source d'eau permanente, au pied d’une des falaises, a vraisemblablement incité les anciens rois de la région à installer là un sanctuaire shivaïte.

La ville pré-angkorienne

Associée à cet ensemble religieux se trouve, dans la plaine, au bord du Mékong, se trouvait une ville pré-angkorienne dont les vestiges (enceintes de terre crue, nombreux monuments de briques) sont actuellement à peine visibles au sol, quoiqu’ils apparaissent très bien sur les photographies aériennes.

Cette ville mesurait 2 km sur 1,8 km et possèdait une double enceinte de terre. Elle semble avoir été fondée vers le 5 ème siècle après J.-C. comme l’atteste une inscription d’un roi nommé Devanika, trouvée dans l’actuel village de Vat Luang Kao.

Deux autres inscriptions récemment découvertes dans la même zone apprennent que dès la fin du 6 ème siècle, elle est la capitale du roi Mahendravarman, qui règnera aussi plus tard sur la région de Sambor Prei Kuk, (à 240 km au sud-ouest, au Cambodge).

Par la suite, cette ville (souvent identifiée à Shrestapura) perd son importance politique, car les dynasties qui en sont issues déplaceront leurs centres en étendant leur pouvoir, pour finir, dès le 11 ème siècle, par régner sur l’ensemble du territoire khmer, avec Angkor comme capitale.

Toutefois, les souverains khmers successifs semblent n’avoir jamais oublié cette origine, car tous, jusqu’au dernier roi (Jayavarman VII) au 13 ème siècle, créèrent des fondations à Vat Phou et firent des donations pour l’entretien du sanctuaire dont l’importance religieuse ne s’est jamais démentie.

Source ☞ Extrait de http://vatphou-champassak.com

Cette ville ancienne a disparu, remplacé par l'ensemble religieux que l'on voit aujourd'hui et qui a été construit dans la première partie du 11 ème siècle, avec quelques ajouts et reconstructions au 12 ème et 13 ème siècles.

Le Vat Phou deviendra ensuite un sanctuaire bouddhiste quand ce dogme s'installera en Asie du sud-est.

Aujourd'hui le site est toujours très vivant, notamment à la pleine lune du mois de février où un grand pèlerinage attire de nombreux fidèles.

Visite du Vat Phou

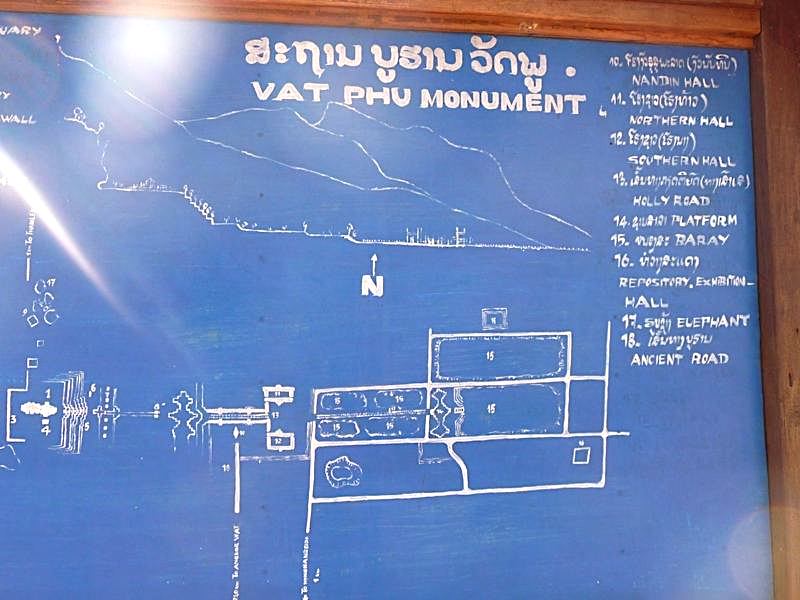

L'ensemble religieux que l'on voit à notre époque date des 11 ème, 12 ème et 13 ème siècles. Il est orienté selon un axe Est-0uest, et depuis la plaine il escalade le flanc de la montagne, pour aboutir au sanctuaire situé sur une terrasse au pied de la falaise où coule la source sacrée.

Il est orienté vers le pied de la montagne, et sa source sacrée dans un axe est-ouest.

Les deux lacs artificiels à l'entrée du site sont une représentation métaphorique de l'océan entourant la terre, et servent de bassins.

→ On emprunte une allée, autrefois couverte, et bordée de bornes sculptées. Elle conduit à une vaste esplanade sur laquelle se font face deux bâtiments en grès et latérite aux frontons décorés de sculptures, du début du 11 ème siècle durant la période de Koh Ker.

La fonction de ces bâtiments quadrangulaire demeure mal définie. L'appellation traditionnelle de "palais des hommes" et "palais des femmes" est sans fondement scientifique.

→ Passé cette esplanade, au fond, un escalier permet de gravir la montagne en étapes successives après être passé devant un petit temple dédié a Nandi, le taureau sacré de Shiva.

→ Sur la terrasse supérieure des sculptures représentent Khrisna (un avatar de Vishnou), Indra, Vishnou, Shiva mais aussi des scènes de Ramayana.

→ Le sanctuaire principal date du 11 ème siècle. Les murs extérieurs sont décorés de gardiens sculptés, et sur les frontons surmontant les portes, des linteaux.

Transformé en sanctuaire Bouddhique, le temple comporte maintenant trois statues de Bouddha qui bouchent l'accès à une salle dans laquelle était abrité un linga (symbole phallique de Shiva) sur lequel coulait, à une époque, un filet d'eau venant de la source située à quelques dizaines de mètres de là.

Cette dérivation de la source vers ce linga était exceptionnelle dans la religion hindouiste khmer et donne un caractère unique au Vat Phou.

Les eaux de cette source étaient sacralisées par un petit temple, des statues de Shiva, mais aussi de Bouddha (installées à posteriori). Un peu plus loin, gravées dans le roc, une énorme empreinte du pied de Bouddha, et une empreinte d'un crocodile.

Autres temples

D'ici part une route ancienne surélevée qui conduit au temple de Nang Sida, passe par Ban That (trois chapelles khmères), à 30 km au sud, et continue vers Angkor, au Cambodge.

→ Sur le côté sud de l'allée qui conduit au premier escalier, on arrive au temple souvent appellé temple de Nandin, le taureau sacré monté par Shiva.

→ D'ici part une route ancienne surélevée qui conduit, à 1 km au sud du temple de Nandin, aux ruines du petit temple de Nang Sida (datant du début du 12 ème siècle).

Sur l’autre rive du Mékong, la rive gauche, juste en face de Vat Phou, se trouvent les vestiges d’un autre temple, Tomo (7 ème et 12 ème siècle), dont les marches du soubassement servent encore d'embarcadère.

Plus loin, difficilement accessible, le temple de Thao Tao.

Cette route passe par Ban That (trois chapelles khmères) à 30 km au sud, et continue vers Angkor, au Cambodge.

Source ☞ Extrait de http://vatphou-champassak.com/fr/autres-temples

Le musée

A l'entrée de site de Vat Phou, un bâtiment abrite le musée et les bureaux de l'organisation qui gère site. Le musée présente une intéressante collection d'objets de fouilles, d'éléments d'architecture et de sculptures qui, pour des raisons de conversation sont ici exposés à l'abri.

Le musée a été construit grâce au gouvernement du Japon, dans le cadre de sa coopération avec le gouvernement Lao entre 2001 et 2003. La taille du bâtiment a été volontairement limitée pour ne pas risquer d'endommager le sous-sol archéologique et de compromettre la perspective vers le Mékong, depuis les terrasses supérieures du sanctuaire.