YAZD

La ville ancienne

La vieille ville de Yazd - On y voit très bien les tours du vent qui raffraichissent les maisons.

Capture - © documentaire "L'iran vu du ciel" diffusé sur ARTE

Créée il y a plus de 2500 ans sous l’empire achéménide, Yazd compte parmi les plus belles oasis du pays, entourée de hautes montagnes et de déserts. Placée sur les anciennes routes caravanières qui reliaient les grandes villes de Perse à l’Asie Centrale, à l’Inde et à l’Irak, Yazd devint un carrefour commercial important du commerce de la soie et des tapis. Réputée pour sa soie, Yazd a fondé jusqu'au 17 ème siècle sa prospérité sur son commerce.

Une ville du désert

Coincée entre le désert Dasht-e Kavir, un désert de roches et de sable, au nord, et le Dasht-e Lut au sud.

C'est une ville ancienne, caravanière, qui remonte à la période sassanide (224-651 après J.C).

Elle est devenue la ville d'accueil des caravanes et de beaucoup de voyageurs et de négociants.

Marco Polo dans ses récits de voyages parle de la "noble ville de Yazd", qu'il a visitée en 1292.

Les températures peuvent descendre en hiver en dessous de 0°C au petit matin à cause de la sécheresse de l'air et de l'absence de nébulosité. Alors qu'en été, les températures peuvent être torrides avec des maximales frôlant les 40° C.

Mais là, en mai... il fait chaud ! (Notre hôtel avait la clim dans les chambres, mais si je l'ai un peu utilisée pour me reposer en après-midi, je ne l'ai pas utilisée la nuit pour dormir.)

Yazd bénéficie du climat le plus aride de l'Iran, avec une pluviométrie de seulement 60 mm par an.

La ville n'a pu se développer que grâce à la présence d'une oasis à son emplacement.

Une architecture faite pour la chaleur

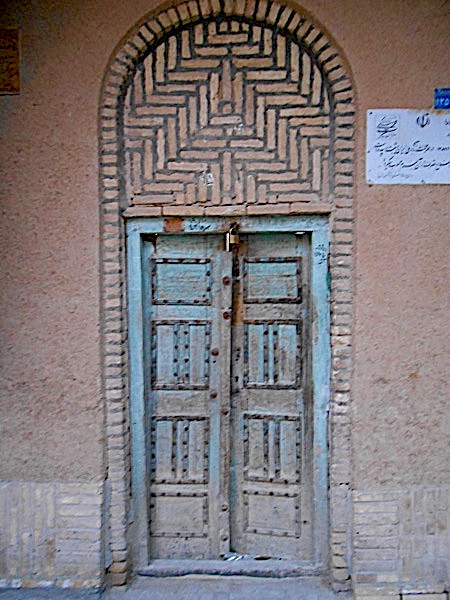

La chaleur est telle à Yazd que tout est fait pour s’en protéger. De hauts murs d’argile, maintenus par des arches, bordent d’étroites ruelles qui avaient aussi la fonction, autrefois, de protéger la ville des assaillants.

Les belles maisons traditionnelles, cachées au regard, sont signalées par les hautes tourelles d’aération à claire-voie qui les surmontent, que l'on appelle des "bâdguir", et dont le nom signifie littéralement attrape-vent.

Elles ont pour rôle de capter les courants d’air, redirigés par un astucieux système de conduits d’aération vers un bassin d’eau situé en-dessous à l’intérieur des bâtiments. L’eau rafraîchit l’air qui est distribué par des conduits vers les différentes pièces de la maison, avant d’être rejeté à l’extérieur.

L’eau qui alimente les habitations peut être collectée directement dans le sous-sol fréquemment traversé par un qanât.

Elle est aussi stockée dans d’immenses citernes protégées par un dôme énorme, surmontées de ces tours du vent.

Ces toitures en forme de dôme permettent également d’abaisser la température de l’eau jusqu’à 20°C en été.

Dans les demeures traditionnelles, les pièces n’avaient pas d’usage spécialisé, les familles, au nombre de quatre au maximum par habitation, se déplaçaient de l’une à l’autre au gré des saisons.

Les grandes demeures sont orientées dans les quatre directions, profitant tour à tour du soleil en hiver et de la fraîcheur en été.

Bassins et plantations, installés dans les cours des maisons, assurent fraîcheur et humidité.

D’immenses glacières, les yakhdân, formées d’un grand dôme ou d’un large cône, et entourées sur trois côtés de hauts murs qui les protègent de la chaleur, conservaient autrefois la nourriture..

Les bâdguir et les yakhdân sont présentes partout en Iran, mais à Yazd ainsi que dans les villages environnants, leur nombre est tel qu’elles constituent la grande originalité du paysage urbain.

Source ☞ ICI

Nous allons ensuite de par les rues.

|

|

|

Du haut des terrases

De nombreuses maisons ont été restaurées et transformées en hôtels.

Nous trouvons d'autres terrasses sur lesquelles nous montons pour voir le panorama sur la ville.

|

|

De nombreuses maisons traditionnelles subsistent dans la vieille ville et font l’objet d’une active restauration. Certaines,tombées en ruines ont été magnifiquement restaurées pour être transformées en hôtels, en utilisant la structure et les matériaux d’origine.

Les services de sauvegarde du patrimoine de la ville de Yazd sont installés dans la maison Lârihâ, une belle demeure d’époque qâdjâre, dans laquelle on pénètre par le traditionnel hashti, vestibule constitué de huit faces, menant, par de longs couloirs, aux différentes cours et aux nombreuses salles des différents bâtiments.

Par exemple, le Moshir- ol-Mamâlek, d’époque qâdjâre, est installé autour d’un jardin de grenadiers, le Mehr, proche du bazar, aménagé dans la maison historique Zargar-e Yazdi dont la partie la plus ancienne est d’époque safavide du XVIe siècle, sans oublier le Silk Road hotel, le préféré des routards, situé près de la Grande mosquée.

Mercredi 4 Mai 2016

Les ruelles de la vieille ville, désertées dès que le soleil monte, forment un labyrinthe.

Maisons de brique jaune recouvertes de torchis, voûtes ogivales entre deux murs, terrasses, dômes, ponctuées par ces “tours éoliennes”, des structures carrées qui dépassent des toits et qui captent le moindre souffle d’air.

On marche par les ruelles à la recherche de maisons... à visiter. Mais l'entrée de ces maisons traditionnelles est une fois encore payante. Un couple que l'on croise nous dit "ça ne vaut pas la peine". On n'y va pas.

On entre dans le Fahadan Grand Hotel (un hôtel haut de gamme).

Il fait très chaud. On s'arrête dans un salon de thé. Je prends une limonade, très bonne.

Parmi les drapeaux, le drapeau... brésilien.

Khâneh-ye Kasrâ

C'est une maison que nous n'avons pas visitée.

Grande et belle demeure de style traditionnel, la Maison de Kasrâ, (Khâneh-ye Kasrâ) a été édifiée en souvenir de Kasrâ Vafâdâri, tragiquement disparu à Paris en 2005. Ce bâtiment fait du même torchis que les maisons yazdi, comprend un salon de thé et une boutique d’artisanat local, ouverts au public depuis 2008. Il se veut être la vitrine du zoroastrisme à travers son artisanat et ses livres. Elle appartenait, à l’origine, à un riche marchand d’étoffes installé sur la route de la Soie à la fin de l’époque qâdjâre, comme en témoignent encore les nombreux rayonnages sur lesquels étaient stockées les pièces de tissus.

La maison, qui est traversée en sous-sol par un qanât, a sans doute une origine plus ancienne. Elle comprend trois cours, sa surface totale est estimée à 3500 m². Elle est en cours de rénovation mais peut d’ores et déjà accueillir des résidents. Inaugurée en mars 2008, elle est ouverte à tous, étudiants, artistes, écrivains, chercheurs et hôtes de passage.

Elle comprend treize suites, une grande salle de conférence est en cours d’installation et pourra prochainement accueillir, dans sa bibliothèque, l’importante collection d’ouvrages que Kasrâ avait réunie. Un restaurant viendra compléter ces installations qui sont entièrement financées et gérées par la famille Vafâdâri.

Une ville zoarastrienne

Par son isolement Yazd a servi de refuge aux Zoroastriens. La grande originalité de Yazd réside dans ses sites zoroastriens.

La ville de Yazd est encore le foyer d’une communauté zoroastrienne qui, comme celle de la province de Kermân, plus au sud, est venue se réfugier dans ces déserts au moment de l’invasion arabe. Peuplée actuellement d’environ 312 000 habitants la grande majorité est de religion chiite, et même si la communauté zoroastrienne de Yazd, est bien que moins nombreuse qu’autrefois, elle est encore très présente.

C’est au cœur du plateau iranien que naquit le fabuleux empire perse dont la florissante culture se fondait sur la philosophie et les croyances révélées par Zoroastre, connu également sous le nom de Zarathoustra. Sans que l’on sache avec certitude quand elle est née, la religion zoroastrienne fut longtemps présente en Perse jusqu’à ce que les tribus arabes y firent connaître l’islam au 7 ème siècle.

Les zoroastriens de Yazd restent fortement attachés aux rites traditionnels, même si le zoroastrisme peut être considéré davantage sous ses aspects philosophiques que religieux. C’est pourquoi on peut encore voir, à Yazd et dans les villages environnants, des temples où le feu, symbole de pureté, brûle en permanence.

Le grand temple du feu de Yazd (âteshkadeh) date de 1934. Il a été bâti sur un terrain appartenant à la communauté parsi des Zoroastriens partis en Inde au moment de l’arrivée en Perse des Arabes musulmans. On peut y lire que sa flamme sacrée brûle sans interruption depuis l’année 470.

Les vestiges d’impressionnantes tours du silence se dressent à l’orée de la ville et, plus loin, en plein désert. Les sites sacrés de Pir-e Sabz (Tchak-tchak) et de Pir-e Nâraki font l’objet d’un grand pèlerinage annuel des adeptes venus principalement d’Inde.

Au sommet des tours, jusqu’en 1970, les défunts zoroastriens étaient disposés de manière à y être "nettoyés" par les vautours afin de ne pas contaminer la terre des impuretés humaines. Ils étaient disposés en cercles concentriques, le premier cercle pour les enfants, le second pour les femmes, le troisième pour les hommes. Lorsqu’il ne restait plus que les ossements – ce qui ne prenait pas plus de un à deux jours – ceux-ci étaient jetés dans la fosse centrale.

En période d’épidémie, on imagine aisément que le sol de la tour était entièrement occupé par les dépouilles mortuaires, ce qui en explique l’important diamètre. Aujourd’hui, les cimetières zoroastriens accueillent les défunts qui sont mis dans des fosses cimentées, toujours dans le souci de ne pas souiller la terre.